玄関から中に入ると、すぐにガラス戸があります。

その戸を開くと、前ノ間〈まえのま〉とも言うべき6畳の部屋が現れます。

パッと目に付くのは、格子戸です。

1間半(9尺=2,730㎜)の間を4枚建てとしています。

普通は、1間半なら3分割にします。

それをあえてここでは4分割にしています。

しかも、写真左の大黒柱の幅分さらに柱間は狭くなります。

結果として、この格子戸は各戸の幅が約600㎜になっています。

とても縦長の格子戸です。

4枚建ての格子戸

ご覧のとおり、敷居と差鴨居〈さしがもい〉の間を6分割しています。

最下部は腰板、3段目にガラス、その他が格子です。

格子戸の右側は玄関から続く「通り土間」で、

そちら側には腰付きのガラス入り障子が入っています。

このように建具が隣接する場合、

一般的には腰板やガラスの高さを建具同士で合わせるものです。

しかし、この格子戸とガラス入り障子は腰板やガラスの位置が微妙にズレています。

召し合わせの重なりも合っていません。

腰板もガラスもズレている

そこから・・・、この障子は他の場所から転用されたものと推測されます。

建具の再利用です。

前ノ間の左側は座敷に続いています。

写真左側は座敷に続く

写真では境の建具が外されていますが、普段からこの状態です。

奥の和室を覗くと格子戸が保管されていました。

その格子戸が、もともとここにあったものではないかと思われます。

というわけで、保管されていた格子戸を一枚だけ元の位置に戻してみました。

格子戸をはめてみた

縦方向の分割の仕方は前ノ間正面の格子戸と同じですが、中は格子ではなく障子です。

一見、違う建具のようにも見えますが、じつは同じものです。

この格子戸は、障子が脱着可能な仕様になっているのです。

ためしに、上の2段だけ障子を外してみましょう。

障子を取り外した状態。小障子は縦に3、横に4分割。表側の縦の格子の裏に、障子の縦の組子がくるように計算して配置されている。細かいところにも手を抜かずにさり気なく細工されているのがよく分かる

夏場はこの小障子〈こしょうじ〉を外して通風を確保しながら部屋を仕切ります。

冬はまた小障子をはめて、火鉢、炬燵、囲炉裏などで採暖している部屋を、

寒い縁側や土間などからくる冷気から守ります。

たった一枚の障子紙ですが、これで空気の流れを止めることにより、

寒暖をコントロールしていたのです。

断熱材がない時代の家は、これがあるとないとでは冬の寒さが大違いでした。

繊細な格子、夏冬で役割を変える小障子の存在、

意匠性と機能性を兼ね備えた素晴らしい建具です。

もちろん改修後もこの格子戸は再利用します。

ちなみに、小障子は格子の裏にある溝にはめこみます。

溝は上下にあります。

まず上の溝に小障子をはめたあと、下の溝に落として固定します。

上の溝を下の溝より深くすることで、上にはめてからストンと落とすと

小障子が納まる仕掛けです。

この仕掛けを「倹飩〈けんどん〉」といいます。

写真は下の溝です。

倹飩の溝

下の溝は、深さ3㎜、幅9㎜程度で、非常に細かな仕事をしています。

表側の縦の格子は、見付け10~12㎜程度、

格子の空きは見付けと同じ小間返し〈こまがえし〉となっていて、全体的に繊細な印象です。

このように細かな格子と小障子がはめられている建具を「大阪障子」「大阪格子」

「筬格子〈おさごうし〉」などと言います。

「大阪地方でよく使われていたから」とか、「おさが訛っておおさかになった」など

語源は諸説あります。

「おさ」?

「おさ(筬)」といわれて分かる人は少ないと思いますので、

筬とはどのようなものか解説しておきましょう。

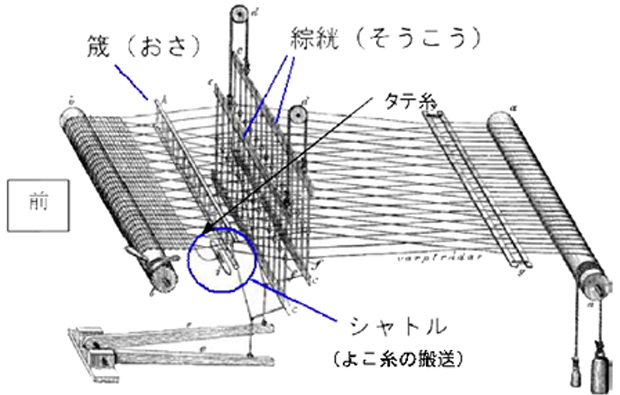

筬とは、織り機の縦糸と横糸を調整して織り目や織り幅を決める部分のことです。

筬

この縦に櫛状になった様子が似ていることから、筬格子という名が付けられたようです。

昔の人とは、何でも似ているものを見つけて名付けていくのが当たり前だったようですね。

高山リード株式会社のホームページより。筬を英語でいうと「リード」になるそうです