これまで15回にわたり滑川H邸を解剖してきました。

最後に総括として、小屋裏に見える部材の名称と力の流れを解説して

終わりにしたいと思います。

部材の呼び方は地方や人それぞれで異なりますので、あくまで私流です。

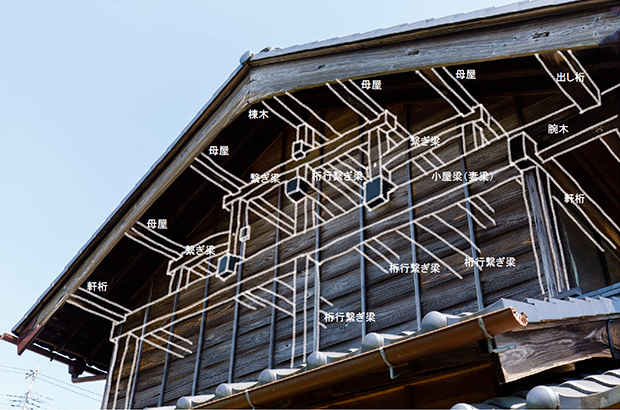

小屋組の各部材名称

まず、これらの部材で組まれた総称を小屋組〈こやぐみ〉といいます。

小屋組は、屋根の形をつくり、屋根を支え、屋根の重さを下の柱に伝える

役割をする構造材です。

荷重の流れを追っていくと、

まずスタートは屋根です。

屋根(ここでは瓦ですね)の重さが野地板に伝わります。

野地板は垂木が受け、垂木は母屋と棟木と軒桁が支えます。

母屋の重さは繋ぎ梁と小屋束に伝わります。

小屋束の重さは桁行繋ぎ梁と小屋梁が受けます。

上から荷重が流れていきます

小屋梁は妻面では妻梁と呼ばれます。

小屋梁は南側の先端では腕木となって出桁を支え、出桁造りとなっていました。

右側にある明るい色の壁は西妻面です。

そういえば、妻面には小屋梁の先端が飛び出していて板金で包んでありましたね。

板金で包んでいた小屋梁の先端

小屋組の構成を簡単にイラストで補足してみました。

妻面から飛び出していたのは、正確には桁行繋ぎ梁の4本でした。

小屋組の構成をイラスト化してみました

なぜ、この梁が妻面から飛び出したかというと、

梁の高さ〈天端:てんば、とも〉を揃えず段違いにして、

交差する梁を組んでいたからなのです。

いまの家のつくり方では、梁の高さはほとんどいっていいほど揃えます。

高さを変えて組むことを渡り腮〈わたりあご〉といいますが、

昔は逆に、渡り腮が当たり前でした。

その理由は、別の機会に改めてお伝えできればと思います。

一見、複雑そうに見える小屋組もていねいに分解していくと

一定のルールで組まれていることがよく分かると思います。

そういう意味では、

滑川H邸の分析は、古民家の構造を知る良い教材にもなったかと思います。

さて、この小屋組が今回の改修工事では60数年ぶりにオモテに出ます。

改修工事の様子

曲がりくねった小屋梁(ハツリ入り)、

わずかに残っていた水墨の跡・・・、

天井に張られていたベニヤ板を撤去すると

味わい深い小屋組が室内に顔を出します。

どんな仕上がりになるのか。

改修工事が終わりましたら、また改修後の解説を始める予定です。

お楽しみに。