一連の記事で「アンペアブレーカー」と何度も連呼していますが、

そもそもアンペアブレーカーって何なの? とピンときていない人もいるかと思います。

逆に、「アンペアブレーカーはアンペアブレーカーだろ」と思っている人は、

「って何なの?」と言われても、意味が分からないかもしれません。

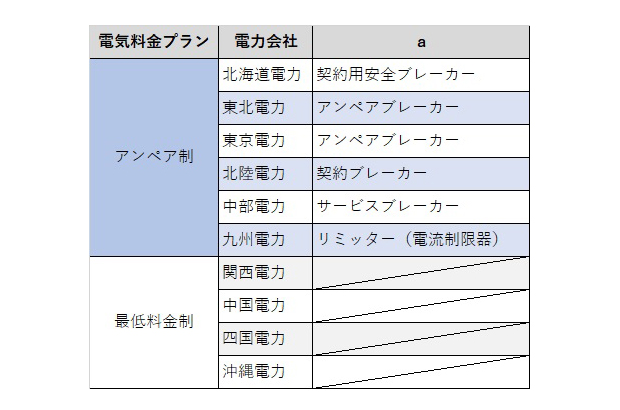

じつはアンペアブレーカーは、住んでいる地域(管轄の電力会社)によって呼び名が

違ったり、そもそもアンペアブレーカーが設置されていなかったり、

と地域差があるものなんです。

地域差というのは大きく2つ。

電気料金のプランが、アンペア制か、最低料金制か、という違いです。

最低料金制の地域には、分電盤にアンペアブレーカーがありません。ただ、場所や目的ごとに個々のブレーカーは付いています。なので、「ブレーカーが落ちる」という経験はどの家庭でもしていると思います

まずは「アンペア制」。

これは、電気を使い始めるときに「わが家は何アンペアまで使うか」という上限を

住み手が決めて電力会社と契約するものです。

うちは30Aとか、40Aとか。そういう契約です。

なので、契約の上限を超えて電気を使うと、

アンペアブレーカーが落ちて停電、という流れになるのでした。

「契約で決めた以上の電気を使わないように!」という電力会社からのメッセージ・・・

ではなく、引込線などの太さによって流せる電気の量が決まっているため、

安全のためブレーカーが落ちる、というわけです。

「最低料金制」のほうは、電気を使っても使わなくても、

あらかじめ支払う最低料金が決まっているという契約です。

この契約をしている家の分電盤にはアンペアブレーカーがありません。

「アンペアブレーカーって何なの?」という人は、そういうプランを採用している

電力会社がある地域に住んでいる人だと思います。

では、最低料金制の地域には、使用する電気に上限がないのかといえば、

あります。

一般家庭などでは60Aまでが上限です(アンペア制の地域も60Aまでです)。

一般的な住宅なら60Aもあれば十分ですが、

「ウチは二世帯住宅だし、エアコンや床暖や、そのほか家電がいっぱいあるので

60A以上使いたい」という家庭、あるいは店舗などは「従量電灯」ではなく、

その上位ランクの「低圧電力」の契約をします。

ちなみに、「アンペア制」の地域は、契約アンペア数に応じて基本料金が変わり、

アンペア数が多いほど基本料金も高くなります。

アンペア制も最低料金制も、電気を使えば使うほど料金を多く払わなければならないのは、

どちらの地域も同じです。