前回、断熱とは「熱の移動」を断つこととお話ししました。

また、熱の移動には「伝導」「対流」「放射」の3つがあると解説しました。

それらを踏まえて、ここからは「断熱材の選び方」について

考えてみたいと思います。

建物の断熱について考えるとき重要になるのは、

・熱伝導率(素材の熱の伝わりやすさ)

・熱抵抗(部材の熱の伝わりにくさ)

・熱貫流率(部位の熱の伝わりやすさ)

の3つです。

このうち今日は「熱伝導率」の話をします。

伝導、対流、放射のなかの「伝導」です。

熱伝導率とは、簡単にいえば物質(素材)の「熱の伝わりやすさ」を

表すもので、断熱材の種類や厚さはこれを目安に決定します。

熱伝導率の値が大きければ熱は伝わりやすくなり、

小さければ熱は伝わりにくくなります。

ということは、

熱伝導率が小さい(低い)断熱材ほど、性能が高くなるということです。

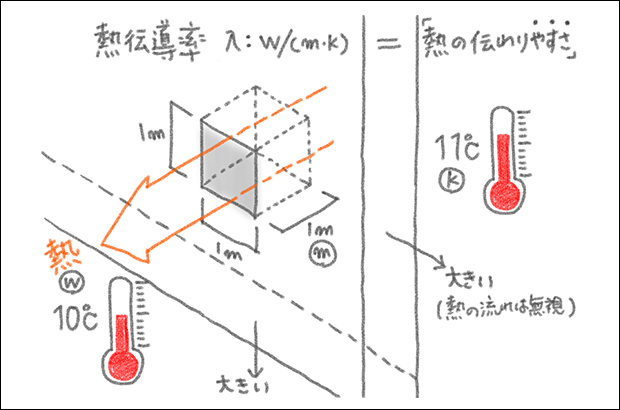

図解してみましょう。

いま、ある部屋の両側に1℃の温度差(たとえば10℃と11℃)があるとします。

そして、部屋の真ん中を厚さ1mの分厚い壁が仕切っているとします。

熱は高い方(11℃)から低い方(10℃)に移動しますから、

たとえ1mの壁といえども、その中を熱が伝わっていきます。

熱伝導率は、この壁の中から1m角(1m×1m=1㎡)の固まりを取り出したものを

基準に考えます。

熱伝導率の基準

この固まりの温度の高いほうから低いほうへ、

どれだけの熱が伝わる

単位は、W/(m・K)。

ワット・パー・メートル・ケルビンと読みますが、

実際には単位を省略して数字だけで表現することが多いです。

建築の場合、熱伝導率の記号は「λ:ラムダ」になります。

図面や資料に「λ=0.05」とあれば、

「熱伝導率が0.05W/(m・K)の断熱材」という意味です。

単位の中にある「W:ワット」は熱が伝わる量。

正確には「仕事率」とか「J(ジュール)」とか非常にややこしい話になりますが、

ここでは白熱電球の熱や消費電力をイメージしてください。

40Wの白熱電球より、100Wの白熱電球のほうが明るくて熱いですが、

その熱が「W:ワット」です。

「m:メートル」は壁の厚さ。

壁と正対して1㎡の大きさを基準とします。

「K:ケルビン」は温度。

℃(度)と同じで、絶対温度で表すか摂氏(せっし)で表すかの違いです。

1K=1℃になります。

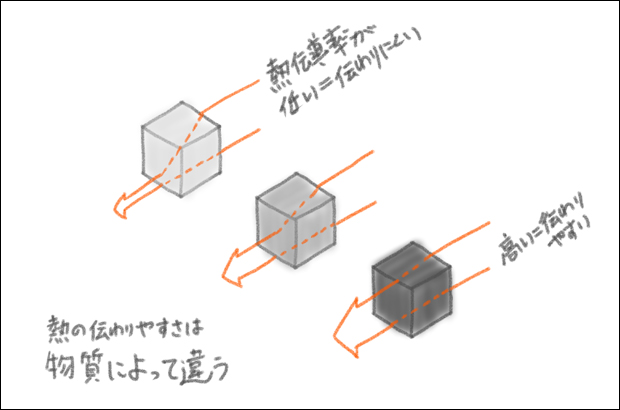

さて、同じ1m角の固まりですが、これは素材が変われば

熱伝導率も変わります。

分かりやすいのは、金属(鉄、アルミなど)と木の比較でしょう。

下の写真はキャンプでごはんを炊くときに使うアルミ製の飯盒です。

一度でも経験のある方はお分かりでしょうが、アルミ製の飯盒に

炊きたてのごはんが入っていると、熱くて素手では持てません。

飯盒に取手をつけ、さらにそれをゴムで巻いてようやく手で持てるという

状態です。

でも、もしこの飯盒がアルミ製でなく木の器なら、手で直接持っても

やけどするほどの熱さではないでしょう。

アルミと木では、同じ厚さでも熱伝導率が異なるためです。

アルミの飯盒は手で持てない

断熱材の素材についても考え方はまったく同じです。

素材が変われば熱伝導率も変わる。

熱伝導率については、ひとまずここを押さえておけば大丈夫です。

同じ固まりでも熱伝導率が変われば熱の伝わりやすさも変わる