2階の廊下から天井裏を覗いてみました。

内部は曲がりくねった小屋梁で組まれていました。

現場で見たときは真っ暗だったので詳細は分かりませんでしたが、

この写真を見ると樹種はヒノキのように思われます。

小屋裏の様子

ちょっと驚いたのは、小屋梁や小屋束がチョウナ(手斧、釿とも)で

ハツって(削り、斫りとも)あったことです。

表面を見るとゴツゴツしていて斜めに線が入っているのが見て取れます。

これは丸太の表面をチョウナという道具を使って人力でハツった跡なんです。

チョウナによるハツリ跡が見えます

木材は機械のない江戸時代までは人の手で製材されていました。

しかし、明治時代に入ると製材機が輸入され全国各地に普及していきます。

現在はほとんどが製材所の機械で製材され、断面は正方形や長方形、

かつ通直な梁が構造材に使われます。

この古民家は昭和30年前後の建物ですが、当時まだ梁や束をチョウナでハツった材を

使っていたとは驚きです。

地域差はあるでしょうが、戦後はほとんど機械製材だと認識していたので、

これはちょっとした発見でした。

木材は製材機で製材すると一瞬です。

でも、チョウナでハツるとなると非常に手間が掛かります。

なにしろ人力ですから。

古民家の時代判定をする際、このチョウナ跡はひとつの目安になります。

全体的な意匠も考慮しますが、大雑把にいえば人の目につきにくい小屋組などに

チョウナの跡があればおおよそ江戸時代か明治時代の建物です。

柱など目立つところにたくさんのチョウナ跡があれば、

江戸時代中期以前のとても古い古民家になります。

ところで、

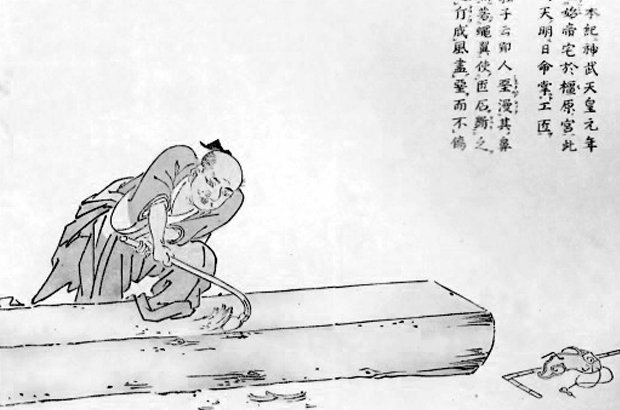

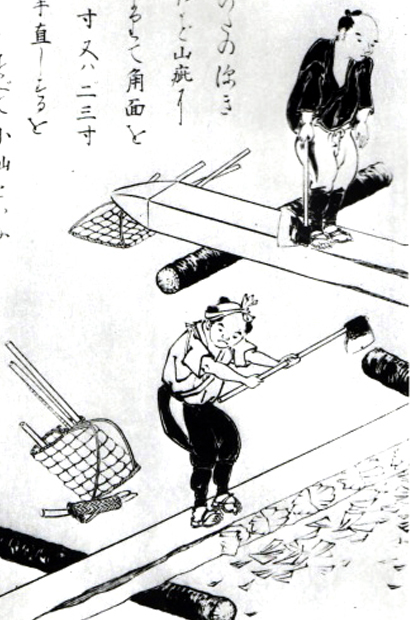

木材をハツる道具には大きく分けて2つの形があります。

一つは蛤刃〈はまぐりば〉と呼ばれる柄が曲がっている鍬〈くわ〉のようなもの。

もう一つは鉞〈まさかり〉のような平刃〈ひらば〉です。

蛤刃。「彩画(いろえ/さいが)職人部類」という江戸時代中期に描かれた浮世絵です

平刃。「運材図会」という江戸時代後期に描かれた林業の作業風景を解説した図解書です 出典:絵図大工百態

蛤刃は柄を持つと刃が柄と直交しています。

なので、蛤刃の跡は硬いアイスクリームやバターの表面を

スプーンで削り取ったようなかたちになります。

平刃は柄と刃が並行なので、

ハツリ跡はに丸みはなくザクザクとした線状に連続します。

ということは、滑川H邸で使われていたのは平刃ですね。

蛤刃のチョウナによるハツリの実演。勢いあまって足に突き刺さるのではないかと見ていてヒヤヒヤしました

そもそも、伐採した丸太の表面を削るのはなぜか?

それは、皮に虫がいたり、卵を産み付けたりしているからです。

そこで製材という工程が必要になるわけですが、

機械製材は手間が掛からず便利ですが、真っ直ぐにしか挽けません。

ですから、伐採した木を有効に使うには最初から通直な材を選ぶことが

大前提になります。

しかし、ハツリは曲がりくねった木でもハツれば使えるように

なるというメリットがあります。

非常に手間が掛かりますが、木材の有効利用という点ではハツリに軍配が

上がります。

木材が貴重だった時代に、どのような材でも手間を掛けてなんとか建築材料に

しようとした先人の思いと技が垣間見えるハツリ跡です。

国宝・松本城のチョウナ跡。梁、貫、根太、柱などの表面すべてに蛤刃の跡がありました。しかし跡が整い過ぎているので、もしかすると後の時代に修理されたときの復元かもしれません