1階西側の妻壁を見てみましょう。

この壁も、全面に押縁下見板を張っています。

2階は内部の梁が少し外に出ていましたが、こちらはすべてフラットです。

押縁下見板の壁。全体的にきれいな状態です

この押縁下見板は、厚さ2分(6㎜)程度の下見板を下から少しずつ重ねて張り、

最後に押縁を縦に約45㎝ピッチで打ち付けて留めています。

薄めの板を押縁で留める

押縁と下見板の隙間に近づいて見ると、下見板がわずかに弓なりになっています。

その状態から、この下見板は木表〈きおもて〉をオモテ側にして張っていると分かります。

丸太を板に加工するとき、樹皮側は木表、樹心側は木裏〈きうら〉になります。

板は乾燥すると木表側に反る性質があります。

板の美観が良いのは木表側です。

腐りにくく耐久性が高いのは木裏側です。

適材適所で使い分けますが、滑川H邸では見た目の美しさを優先して

木表側をオモテにしたのかもしれません。

同じく1階、縁側の西側には雨戸の戸袋がついています。

こちらも下見板張りで、この面を戸袋の鏡板〈かがみいた〉といいます。

雨戸の戸袋も下見板張り

妻壁の押縁下見板と違う点は、下見板の幅と押さえの木のピッチが細かいところです。

妻壁の押縁の間隔は約45㎝ピッチでしたが、こちらは約15㎝ピッチになっています。

さらに注目すべきは、押さえの木が板の重なりに合わせて稲妻形をしている点です。

この形を簓子〈ささらこ〉といいます。

稲妻形の加工、ささら子

押縁の加工が違うので、この仕上げはぱっと見は妻壁の押縁下見板と似ていますが、

正式には「簓子下見板張り」と呼ばれるものです。

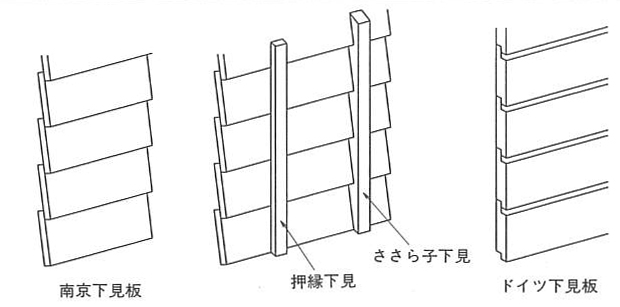

押縁下見とささら子下見(木造建築用語辞典より)

押縁は下見板に上から打ち付けるだけです。

押縁自体に加工をしないので、下見板の幅や重なりに多少の誤差があっても許されます。

しかし、簓子は板の重なりに合わせて稲妻形に加工するため、

下見板の取り付けはその稲妻形に合わせてピシッと正確でなければなりません。

押縁下見板とは比較にならないほど、簓子下見板は手間が掛かるのです。

戸袋の鏡板では定番の手法ですが、それは面積が小さいから

どうにかなるという話です。

もし、壁面全体を簓子下見板にすれば手間とコストが相当掛かります。

なので、壁面全体が簓子下見板という例はあまり見ません

(壁の下から1/3くらいの腰壁を簓子下見板にした例はよく見ます)。

もし見かけたら、それは大変手の込んだ仕事ということです。

雨戸の戸袋は意匠に工夫を凝らすことが多いので、

簓子下見板のほかにも仕上げは数えきないほどの種類があります。