今回はとてもマニアックな話です。

知り合いの工務店の社長さんが古民家の雨漏り補修に行くというので、

ついでに同行させていただきました。

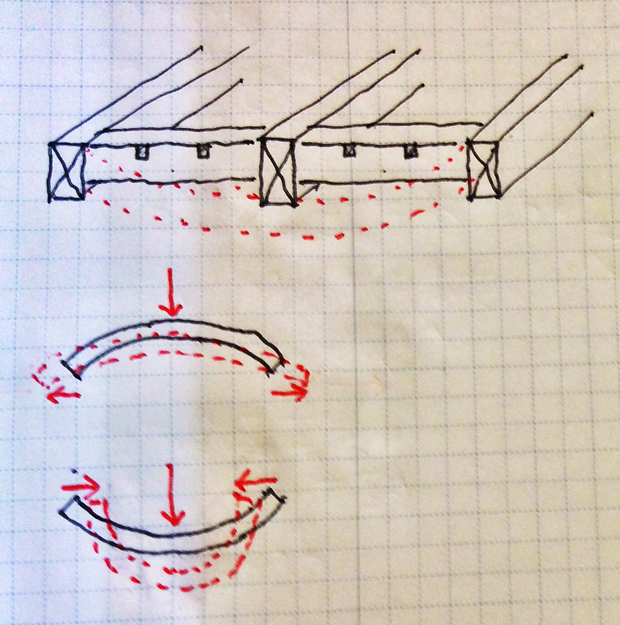

そこで発見したのが写真の「逆曲がり梁」です(屋根裏の2層目)。

建物の形式や梁に手鋸跡があることから、江戸末期150~180年くらい前の古民家と思われます。屋根の重みで梁が曲がったわけではありません

現在の建物は、柱も梁もまっすぐな材を使うのが一般的ですが、

昔の建物は「曲がり梁」といって、あえて曲がった材を使うことがよくありました。

曲がり梁は構造的には凸側(背)を上にして使うのが「常識」ですが、

この梁は凸側が下になっています。

ここに梁を設ける場合、ふつうなら奥から延びてきている両側の梁と

真ん中の梁のあいだに、それぞれ「つなぎ梁」を2本入れるのが定石です。

上の図/ふつうなら図のように3本の梁のあいだに「つなぎ梁」を2本上端を揃えて入れます。下の図/曲がり梁は逆に使うと両側の梁が中央に引きつけられる効果を生みます

ところが、ここではわざわざ曲がった梁を1本だけ使って3本の梁と接合している。

なぜか?

じつはこの曲がり梁に期待されているのは、両側の梁の「開き止め」なんです。

曲がり梁は凸側を上にして使うと、上からの荷重が両側の梁に流れ、

それら2本の梁は外側に広がろうとします。

でも、この家をつくった大工さんは、それでは構造的にイマイチだと考えた。

そこで、曲がり梁の凸側を下に向け、その上にある中央の梁の荷重を真ん中で受けて

曲がり梁をたわませることにしたのでしょう。

すると、両側の梁は外側に開くのではなく、中央に引きつけられます。

曲がり梁がたわむと、両側の梁が矢印の方向に引っ張られる

同じような曲がり梁は奥の屋根裏でも使われていたので、

あきらかに意図してやったものでしょう。

昔は木材を含め建築材料が貴重でしたから、

現在なら廃棄するような材でもどうにかして使ってやろうという気概が大工さんには

ありました。

それも、こうした逆曲がり梁を生みだした一因でしょう。

現在、この古民家はほぼ手つかずの状態ですが、

仮に大規模な改修をするとしたら、やはり耐震補強について考えなければなりません。

そのとき、構造を安定させたいなら、曲がり梁の下に柱を建てて梁を支えてやるのが

手っ取り早い。

でも、それをやっちゃあおしまいですね。

この曲がり梁の面白さが完全になくなってしまいます。

やはりここは、ほかの場所に柱を建て、

この梁はこの先何十年何百年も下向きに曲がりつづけていてもらいたい。

それが当時の大工さんの試行錯誤に対する敬意の表し方ではないかと

思います。