前回、1980年代頃までに設置された分電盤は

契約アンペア数のほとんどが20Aか30Aという話をしました。

なぜ、40Aや50Aは存在しないのか?

それは、家の中に電気を引き込む方式が「旧式」だからです。

現在、住宅を新築するときは「単相3線式」という方法で電気を引き込みます。

しかし、1980年代頃までは「単相2線式」が一般的でした。

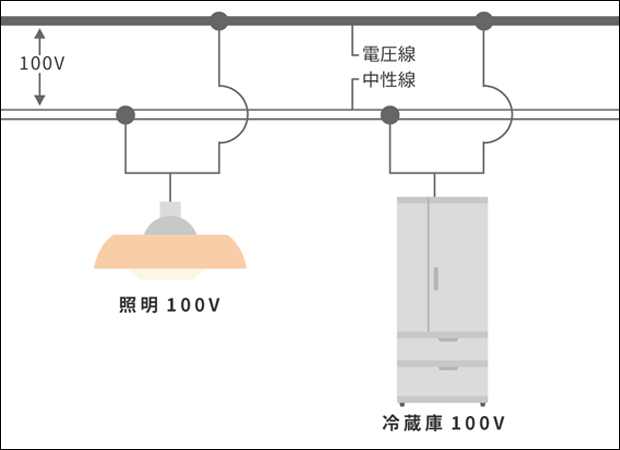

単相2線式。黒の電圧線(100V)と白の中性線(0V)の2本を使って100Vを取り出す

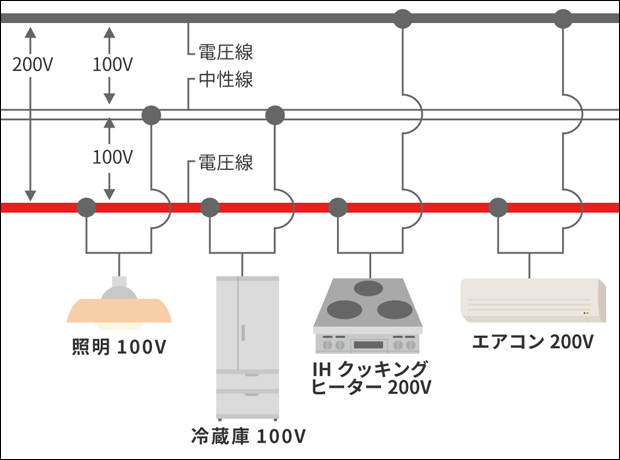

単相3線式。黒と白で100Vを取り出すのは2線式と同じ。3線式では赤の電圧線にも100V流れているので赤と白の組み合わせでも100Vを取り出せる。さらに黒と赤の電圧線を使えば200Vが取り出せる。200Vはエアコンなどパワーを必要とする家電に使用する

出典:東京電力(https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/for-general/basic-knowledge/monophase.html)

「3線」と「2線」の違いを簡単にいえば、

2本の電線を使って100Vの電源を使用するか、

3本の電線を使って100Vと200Vの電源を使用するかの違いです。

200Vの電源が必要になるのは、主にエアコン、IHクッキングヒーター、食洗機などです。

1980年代はまだこれらの家電が一般的ではなかったため、単相2線式の30Aで十分でした。

しかし、家電の大型化にともない100Vでは不十分なシチュエーションが増えはじめたため、

現在は単相3線式が一般的になっています。

単相3線式なら100Vまたは200Vで60Aまで使用できます。

普通の家庭でも単相3線式が一般的なのですから、調理家電やエアコンが四六時中

稼働しているカフェなどでは単相3線式200Vはマストといえるでしょう。

というわけで、「古い分電盤はそのまま使えるか?」という問題は、

「使えなくもないが、あまり現実的ではない」というのが結論になります。

これまでの私たちの経験からいっても、古い分電盤をそのまま利用したことは

いまのところ一度もありません。

むしろ、快適な暮らしを支える意味でも、分電盤は積極的に交換しておいたほうが

よいといえます。